毛主席烟瘾很大,那他的酒量呢?李敏婚礼上,有了答案

发布日期:2024-09-02 05:06 点击次数:136

众所周知,毛泽东的烟瘾很大。在人们的印象里,毛泽东只要出现在人们的面前,总是会手夹香烟或者嘴上叼着一根香烟。

毛泽东的烟瘾

从十八岁抽到八十一岁,毛泽东的烟抽了六十三年。在这期间,毛泽东也曾尝试过戒烟,并且也有戒烟十个月的“光荣记录”。

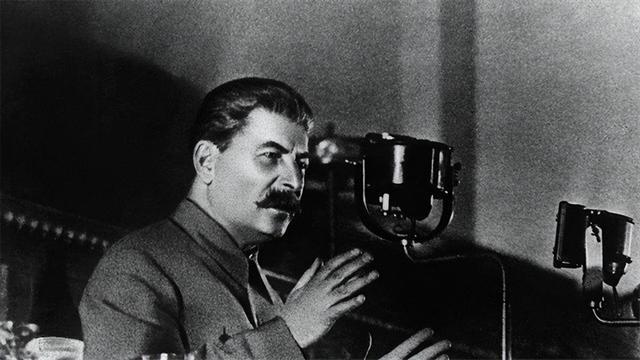

这次戒烟是在五十年代苏联最高苏维埃主席团主席伏罗希洛夫元帅访问中国之后。在同毛泽东会谈时,毛泽东递了根烟给伏罗希洛夫,但被对方拒绝了。

伏罗希洛夫元帅告诉毛泽东自己不抽烟,还说苏联的医学专家认为,如果斯大林戒了烟的话,可能不会逝世得那么早。

伏罗希洛夫元的话,对毛泽东产生了一定的震动。苏联客人走后,毛泽东便开始尝试戒烟。但十个月以后,他又抽了起来。

在生命的最后两年,毛泽东的肺心病十分严重,他这才不得不戒了烟。刚开始戒烟时,卫士们怕他难受,就没有把他的烟和烟具收起来。

毛泽东看到这个“老朋友”后,有时也会忍不住把烟拿起来放在鼻子前面使劲地闻几下,但每次闻过之后,他又把烟放回了原处。

卫士们有时见毛泽东特别想抽,便怂恿他抽上半根,但毛泽东总是坚决地摇摇头,让卫士们把烟拿 走。凭着惊人的毅力,毛泽东在他生命的最后两年,再也没有抽过一根烟。

对于毛泽东这样大烟瘾的人,说不抽就不抽了,大家都十分敬佩。

特别是从延安开始便在毛泽东身边工作的几位老同志,曾目睹过毛泽东一边在延安窑洞里写着《论持久战》,一边一根接着一根地抽烟,有时一天要抽五六十根。

这些老同志也曾劝毛泽东戒烟,毛泽东总是幽默地回答说:还是等革命成功再说吧。

毛泽东吸烟是习惯,也是工作的需要。仔细观察他抽烟,会发现毛泽东吸进肚子里去的烟并不是特别多,一根烟总有一大半是被他夹在手中燃烧掉的。

这一点毛泽东自己也是清楚的。他曾说过,在思考问题时,没有香烟在手上,,总觉得缺少点什么。有了香烟在手,就好像补充了这个不足。”

最令人敬佩的,是毛泽东能够随时克制住自己的烟瘾。

在重庆谈判时,他看到蒋介石讨厌烟味,所以在和蒋介石谈判时,他连一根烟也没有吸过。

蒋介石对毛泽东的这种克制力也是极为佩服,他曾对陈布雷说:“毛泽东嗜烟如命,据说每天要抽一听。但他知道我不吸烟后,在同我谈话期间绝不抽一支烟,对他的决心和精神不可小视啊!”

认为“喝酒误事”

毛泽东喜欢吸烟,但他一生却不喜欢饮酒。

西柏坡纪念馆里有一块展板,上面写着“一、不作寿;二、不送礼;三、少敬酒;四、少拍掌;五、不以人名作地名;六、不要把中国同志同马恩列斯平列”等六项规定。

这六条规定,是1949年3月召开七届二中全会时根据毛泽东的提议形成的,也是中共中央“进京赶考”前定下的规矩。

毛泽东熟读史书,对中国源远流长的酒文化自然相当熟悉。但是对于这种酒文化,毛泽东却有着自己的理解。

他认为:“杯中乾坤大,壶中日月长虽然是我国的酒文化,但从古到今,酒里有传奇也有恶果,全在乎自己对酒的掌控。”

毛泽东不喜欢喝酒,但他的弟弟毛泽覃酒量却很大。在江西苏区时,毛泽东和毛泽覃由于工作的原因很少见面,有一次两人好不容易聚在一起,毛泽覃提出和毛泽东喝两杯,边喝边叙兄弟之情。

对毛泽覃的这个要求,毛泽东却笑着拒绝了:“喝酒误事,请你自便!”

毛泽东不喜欢饮酒,是因为他看到历史上有太多因为喝酒耽误了大事的前车之鉴,为了不误革命大事,所以他对酒一直都保持着高度克制。

抗战胜利后,蒋介石玩起了“真内战假和平”的把戏,邀请毛泽东前往重庆谈判。中共中央经慎重考虑,决定同意毛泽东前往重庆与国民党进行谈判。

到达重庆后,蒋介石在林园设宴款待毛泽东一行。宴会上,蒋介石和美国大使赫尔利等人频频向毛泽东敬酒,但都被周恩来挡了下来。

那场晚宴上,毛泽东几乎滴酒未沾,所有敬他的酒都被周恩来代喝掉了。虽然喝了那么多酒,周恩来仍然神采奕奕,毫无醉意,这也令在场的国民党要人个个佩服不已。

“你喝酒,我吃辣椒”

面对国民党蒋介石的敬酒,毛泽东做到了滴酒不沾;就是面对“苏联老大哥”,毛泽东仍然在饮酒上极为克制。

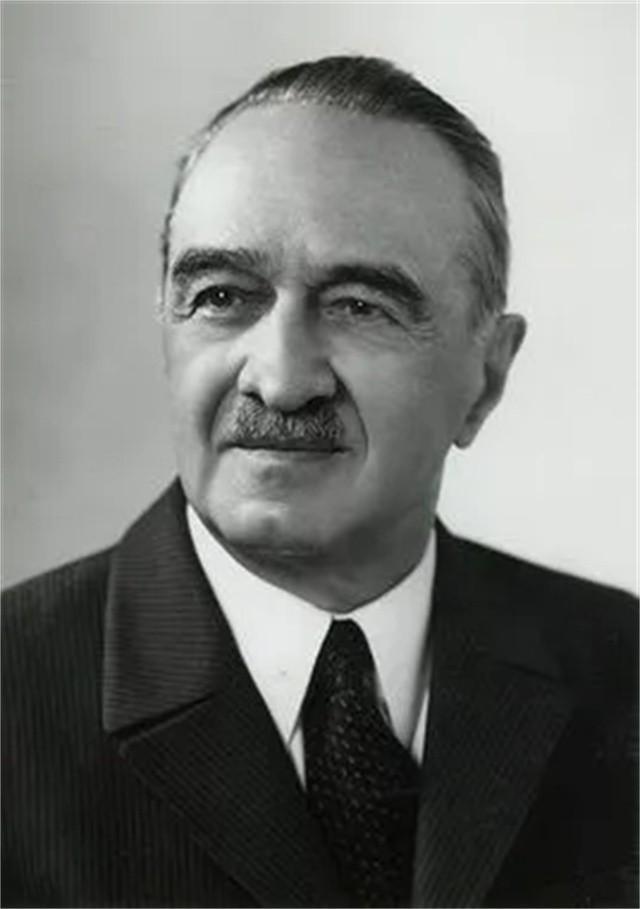

1949年,苏共中央政治局委员米高扬访问西柏坡,受到了中共中央的热情接待。

米高扬酒量很大,席间他频频向毛泽东敬酒,非要毛泽东陪他喝个尽兴。如果单论酒量,毛泽东显然不是米高扬的对手。如果不喝,又会怠慢了苏联客人。

毛泽东灵机一动,对米高扬说道:“中国人有句俗话说‘吃香的,喝辣的’,这个辣的就是指白酒,酒的度数越高,就越辣,所以湖南人有个习惯,喝酒必须吃辣子,一杯赶两杯嘛。今天咱们喝酒,每喝一杯,就吃一个辣子,谁不行就认输。”

米高扬哪里知道中国辣椒的的“杀伤力”?于是欣然同意。

两人正式“开战”后,米高扬发现自己上当了。

因为毛泽东拿上来的,是湖南的小米椒,而且还是烤干了的小米椒,其辣度哪里是普通人能承受的?

看到毛泽东蛮不在乎地把辣椒塞进嘴里,米高扬也夹了一个放到嘴里,没想到不到三秒钟,他便被辣得满脸通红,不住地吸冷 气,额头一下子就出汗了。

见米高扬强忍着吃了两个小米椒,毛泽东强忍住笑,又倒满了一杯酒,用嘲弄的语气对米高扬说:“米高扬同志,你不能喝了吗?要不我喝一杯酒,你吃一个辣椒吧?”

此时的米高扬,已被辣得鼻涕眼泪一把流,听毛泽东说还要让他吃辣椒,连忙摇晃着脑袋说:“不行,不行,你们中国的辣椒是魔鬼,还是我喝一杯酒,你吃一个辣椒吧!”

毛泽东倒也没有逼米高扬,于是笑着说:“既然米高扬同志建议你喝一杯酒我吃一个辣椒,那咱们就这么定了!”

米高扬根本不知道自己上当了,他更不知道毛泽东一日三餐,餐桌上最不能少的就是辣椒。米高扬眼里的“魔鬼辣椒”,在毛泽东的眼里不过只一味开胃菜罢了。就这样,米高扬喝一杯白酒,毛泽东就吃一个辣椒。

那天毛泽东到底吃了多少个辣椒已无从考证,只知道宴会结束时,米高扬已经趴在桌子上不省人事,还是他的秘书把他扶进房间的。

第一次破例

毛泽东虽然不喜欢喝酒,但也不是完全滴酒不沾。在某些特殊的场合下,毛泽东也会破例喝上几杯。

为了毛岸英能参加抗美援朝战争,毛泽东曾把彭德怀请到菊香书屋,让厨师做了苦瓜炒腊肉、辣子鱼、肉末酸豆角等几样家常菜,又让毛岸英给彭德怀斟上满满一杯酒,自己则端起酒杯,陪着彭德怀一饮而尽。

两杯酒下肚后,毛泽东给毛岸英使了个眼色。毛岸英站起来又给彭德怀倒了一个满杯:“彭叔叔,我爸爸喝酒不行,您多喝一点,我敬您老人家一杯,这可是您喜欢喝的茅台酒啊!”

见彭德怀把毛岸英倒的那杯酒一饮而尽,毛泽东连忙趁热打铁:“岸英,你刚才不是对彭叔叔说打仗有你一份吗?”

彭德怀表情严肃地说:“主席,你亲自把儿子送往前线,去抗美援朝,这件事要是让记者知道了,那可是头条新闻哟!可战争不是儿戏,岸英要有个三长两短,我彭德怀没法向你交代啊!主席,这件事是不是再考虑考虑?”。

毛泽东脸色一沉:“刚才你老彭不是答应了吗?怎么现在又变卦了?君子一言,驷马难追嘛!我看你就收下他吧,我替岸英求个情!打仗是要有人上战场的,也一定会有人牺牲。

既然我是军委主席,就应该首先把自己的儿子送上前线。岸英会讲俄语和英语,你到朝鲜免不了要跟苏联人、美国人打交道,有他在你身边,同各方面联络都方便些。”

听毛泽东这么说,彭德怀不再坚持了。作为毛泽东多年的老部下,彭德怀知道毛泽东决定的事,轻易是无法更改的。于是彭德怀猛然一拍桌子:“好,我收下了!岸英,我带你去朝鲜!”

见彭德怀收下了毛岸英,毛泽东也兴奋地举起酒杯说:“那这杯酒算是为你们两个人壮行啰!祝你们旗开得胜,马到成功!”

说完,毛泽东一扬脖,把杯子里的酒全倒入了自己的口中,而毛岸英也成了第一位报名入朝参战的志愿军战士。

对娇娇的爱

除了毛岸英入朝这一次之外,毛泽东另一次喝酒,是在女儿李敏结婚的时候。

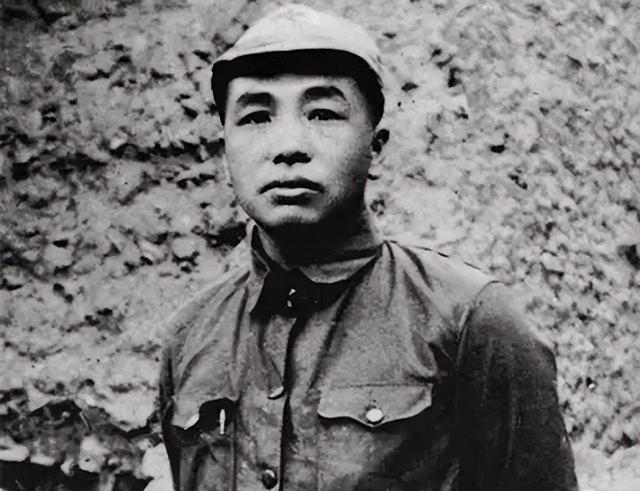

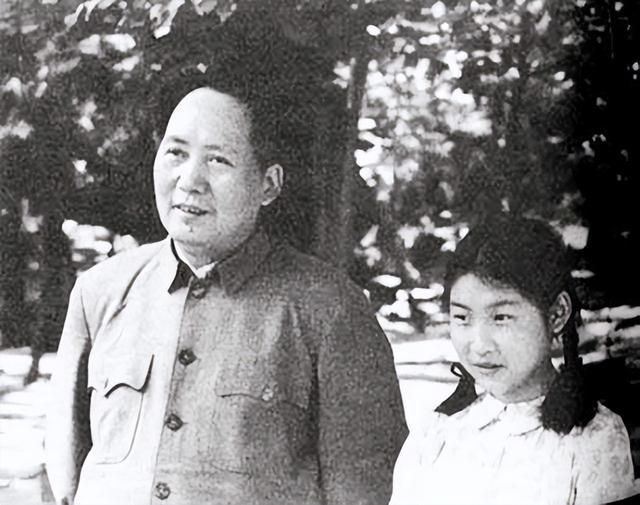

1936年,红军长征到达陕北不久贺子珍在保安县一个窑洞里生下了一个女孩。刚出生时,孩子特别瘦小,邓颖超怜爱地说“这孩子真是个小娇娇!”毛泽东听到后,便给自己的这个女儿起了个小名叫“娇娇”。

娇娇4个月时,毛泽东就不得不把她寄养在陕北老乡家里。1941年1月,毛泽东把年仅4岁的娇娇送到苏联,让她回到了贺子珍的身边。

苏联卫国战争爆发后,5 岁的娇娇和妈妈相依为命,奇迹般地活了下来。直到12岁时,贺子珍才告诉娇娇,她是毛泽东的女儿。

兴奋的娇娇,用俄文给父亲写了一封信,虽然字迹歪歪扭扭,但字里行间都洋溢着一个小女孩面对父亲时的调皮可爱:

毛主席:大家都说您是我的亲生爸爸,我是您的亲生女儿......到底您是不是我的亲爸爸, 我是不是您的亲女儿?请赶快来信告诉我,这样,我才好回到您的身边。

很快, 娇娇就收到了毛泽东的回信。在回信中,毛泽东告诉女儿:爸爸想你,也很喜欢你, 希望赶快回到爸爸身边来!

收到爸爸的来信, 娇娇特别高兴。1949 年 5 月,娇娇终于见到了爸爸。她高兴得像一只小鸟一样扑进了毛泽东的怀抱, 毛泽东抱起她,嘴里不住地喃喃地念叨着:“娇娇,我的小娇娇……”

那段时间,人们总会在香山双清别墅的的晚饭后,看到毛泽东拉着娇娇的手散步的身影。毛泽东边散步边问娇娇在苏联的学习生活情况,还抽空教娇娇背古诗, 勉励娇娇要好好学习, 长大后做一个对国家和人民有用的人。

转眼,娇娇到了上中学的年龄, 但她一直没有学名。毛泽东决定亲自给娇娇取一个学名。

一天晚上,毛泽东把娇娇叫到身边,打开《论语》对娇娇说:“君子欲讷于言而敏于行。

讷是 语言迟钝的意思;敏有敏捷、聪敏的意思,你的名字就叫‘敏’好孙好?但不一定叫毛敏,也可以叫李敏。

因为爸爸为了革命,用过李得胜等许多名字, 但爸爸特别喜欢李得胜这个名字。”

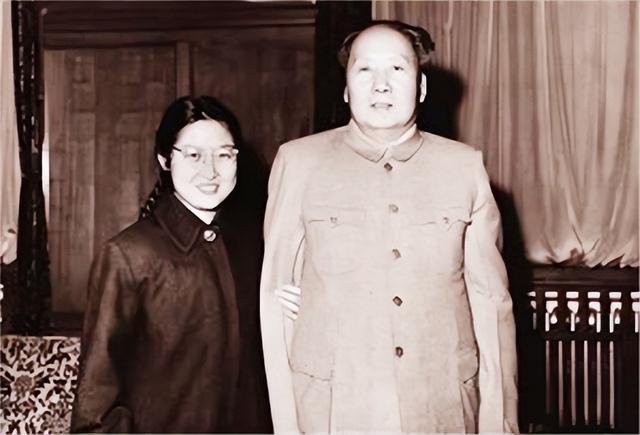

一晃,李敏长成了一个大姑娘。她继承了父亲的端正和母亲的俊美,有着一种特别的文静和端庄,就算是那种普通的学生蓝制服,穿在她身上都那么动人。这个花季少女,也有了自己的意中人——她的同学孔令华。

在李敏婚礼上频频举杯

和李敏恋爱后,孔令华有段时间学习成绩受到了点影响,李敏不高兴了。

她是一个把学习放在第一位的姑娘,于是向孔令华发出“最后通谍”:如果他成绩上不去,俩人就暂不来往,让他把时间和精力集中在学习上,两人的关系等他成绩上去了再说。

直到孔令华以优异成绩考入北京航空学院后,李敏才把自己恋爱的消息告诉了毛泽东。毛 泽 东笑着说:“原 来小孔的父亲是孔从洲将军,我们熟悉,熟悉!”

1958 年的 7 月,李敏把孔令华这个毛家的未来女婿第一次领进了中南海。毛泽东端详了许久,朝李敏笑了一笑,李敏悬着的心这才放了下来。她知道,毛泽东对孔令华还是满意的。

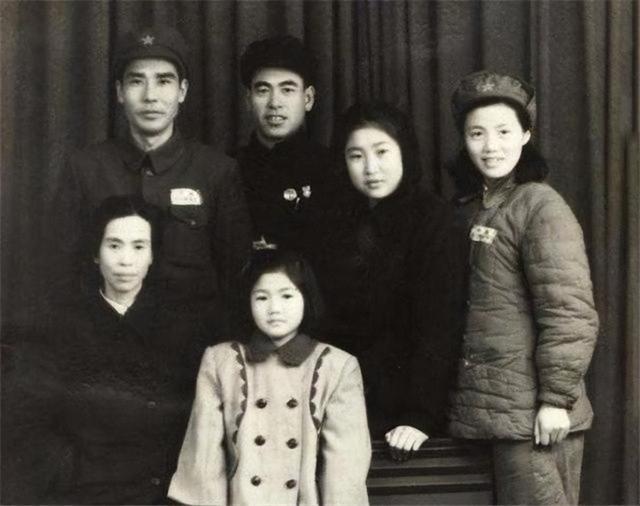

1959 年8 月 29 日,一向俭朴的毛泽东,为李敏举办了一场“高端大气上档次”的婚礼。婚礼的地点,就设在中南海毛泽东的住处。来宾有30多人,包括蔡畅、邓颖超、王季范及毛泽东身边的工作人员。

毛泽东让人办了3桌酒席,每桌8个菜,有鸡鸭鱼肉和素菜。席间,毛泽东举起酒杯一饮而尽,祝福女儿和女婿在今后的工作和学习中,能够互相帮助,两情相悦。

喝了这杯酒之后,毛泽东似乎感觉意犹未尽,又对女婿孔令华吟诵起了一句诗:“不用忧来不用愁,二人心意两相投。”听到毛泽东的这两句即席而作的诗句,大家都笑了。

看着爸爸今天这样高兴,李敏心中似乎有千言万语要对爸爸说,但又一句也说不出来。毛泽东显然注意到了女儿的情绪,于是也一直微笑着看着女儿,眼中充满了一个父亲对出嫁的女儿的不舍。

这时,孔令华拉了李敏一下,示意她跟着自己一起向毛泽东敬酒。两人来到毛泽东身边,对着毛泽东深深鞠了一躬,毛泽东笑眯眯地将两人扶起来,又将杯中的酒全部倒入了自己的口中。

那天的喜宴上,一向滴酒不沾的毛泽东,却频频举杯祝福李敏和孔令华。那天的毛泽东至少喝了三四杯白酒,而且一点也没有头晕,还在喜宴后与大家合影留念,甚至不忘单独与女儿女婿合了一张影。

娇娇心头永远的痛

婚后的李敏,向爸爸提出自己小两口想搬出中南海的想法。毛泽东听了李敏的想法后,只回答了一句话:“手心手背都是肉啊!”

李敏知道爸爸舍不得自己离开,但她觉得不能一直在父亲的庇护下生活,毛泽东也很理解女儿的想法,于是每月从自己的工资中拿出40元,算是给李敏夫妇的资助。

搬出中南海后,李敏和父亲见面的机会少了很多。毛泽东曾问李敏:“你怎么不常来看我呀?”李敏只好答应,以后尽量抽时间多来看看爸爸,毛泽东这才作罢。

李敏最后一次去看爸爸时,毛泽东的病情已经躺在床上,说话都已经很吃力。李敏强忍泪水,叫了一声“爸爸”后,毛泽东紧紧地拉着女儿的手∶“娇娇,你来看我了,你为什么不常来看我呢?”

过了一会,毛泽东举起右手,用拇指和食指弯成一个圆圈, 朝李敏又说了一句话。毛泽东的声音很微弱,李敏没有听清,但毛泽东又陷入了昏迷之中。

毛泽东说的这句话是什么,一直是压在李敏心头的一个谜。直觉告诉她,毛泽东的手势可能指的是小名“桂圆”的贺子珍,应该是毛泽东在去世前,嘱咐女儿一定照顾好贺子珍。但是这一点毕竟无从求证,所以成了李敏一个永远的遗憾。

这次见面后不久,毛泽东便与世长辞,永远离开了爱他的女儿。在他离开的时候,身边没有一个子女为他送行,更成了李敏心头永远的痛。

如今的李敏早已退休,和家人住在北京兵马司胡同的一所民居里,过着普通的平民生活。

对于这种生活,李敏并没有任何不适应。她说从小父亲就教导自己,要艰苦朴素,和普通百姓一样生活。她现在无论是上街还是去公园,根本没人能认出她是毛泽东的女儿。